Por Nelson Cuevas Medina

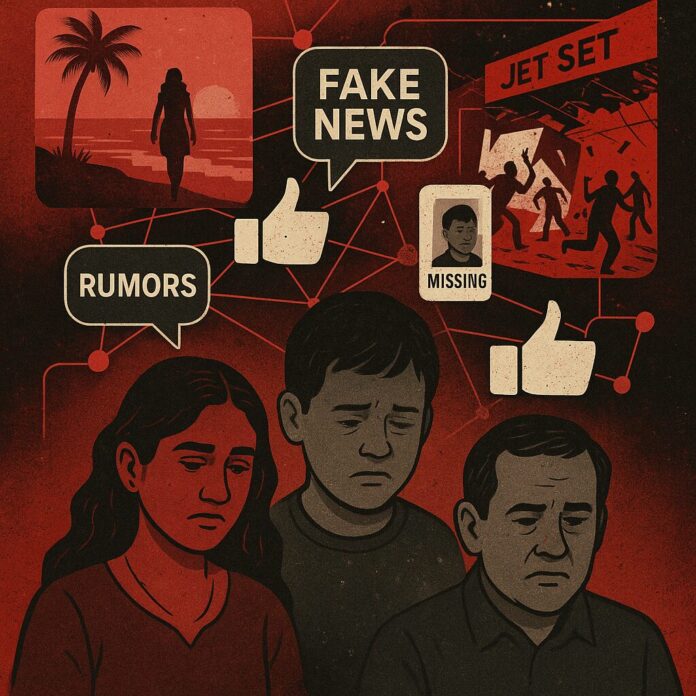

En las últimas semanas, la República Dominicana ha sido sacudida por una serie de hechos trágicos que han generado conmoción a nivel nacional e internacional. La desaparición de la joven india Sudiksha Konanki en una playa de Punta Cana, la del niño Rondanis Calderón en Jarabacoa, y el colapso del techo en la discoteca Jet Set, han puesto a prueba no solo la capacidad de respuesta de las autoridades, sino también el papel que desempeñan las redes sociales en la construcción —o distorsión— de la opinión pública.

No estamos generalizando. Pero la verdad es que, lejos de fungir como plataformas de información veraz, en muchos de estos casos las redes se han convertido en fuentes de desinformación, donde los hechos se alteran, se propagan rumores sin confirmar, y se hiere la sensibilidad de los familiares de las víctimas. Este fenómeno evidencia una preocupante realidad: la velocidad de los contenidos digitales muchas veces supera la veracidad de los mismos, y en esa carrera, la verdad suele quedar rezagada. Cuantas mentiras y desinformación sobre un sólo caso.

"La situación de Rubby Pérez, al igual que la de muchas otras personas presentes durante el lamentable suceso, reflejó no solo la gravedad de lo ocurrido, sino también el papel ambivalente de las redes sociales, que difundieron versiones contradictorias sobre su estado —entre la vida y la muerte— alimentando la confusión y la ansiedad colectiva. Las redes sociales jugaron un papel importante al visibilizar en tiempo real lo que estaba ocurriendo, pero también pusieron en evidencia la desinformación, el morbo y la rapidez con la que se difunden imágenes y testimonios sin verificación previa.

Muchos de los llamados "influencers", "youtubers" y, en ocasiones, hasta algunos medios de comunicación tradicionales, priorizaron la viralidad de sus informaciones por encima del rigor ético del periodismo. Con frecuencia nos hacemos eco de cómo se difunden datos no verificados o se hacen juicios de valor sin pruebas, afectando no solo la investigación de los hechos, sino también la percepción pública y el estado emocional de una sociedad ya dolida, que merece respeto y asimilar estos casos.

Esto plantea un debate urgente sobre la ética en el manejo de la información digital. La libertad de expresión, un pilar de cualquier democracia, no debe ser excusa para fomentar la desinformación, el sensacionalismo y la curiosidad morbosa. El derecho a comunicar conlleva el deber de hacerlo con responsabilidad, especialmente cuando están en juego vidas humanas y el bienestar de familias enteras.

Es innegable que las redes sociales también han sido herramientas útiles para el activismo, la denuncia y la organización ciudadana. No tratamos de satanizarlas, sino de reconocer que ese poder de impacto social puede emplearse tanto para construir como para destruir. ¿Cómo saber cuándo lo que vemos en las redes sociales informa o simplemente nos arrastra?

Ya lo hemos planteado en otras entregas en este medio: las diferentes narrativas sobre un mismo hecho pueden generar malestar e incertidumbre. En crisis internacionales como la de Venezuela, por ejemplo, las redes sociales han servido tanto para visibilizar luchas, contradicciones internas, como para manipular discursos con fines políticos y crear percepción. Casos como los aranceles impuestos por Donald Trump y las reacciones que han provocado también forman parte de este complejo entramado comunicacional que merece ser analizado.

En el caso dominicano, a partir de los últimos hechos lamentables, urge una reflexión colectiva. Igual hemos tratado sobre la mentira y el daño que esta provoca. ¿Qué tipo de sociedad estamos formando cuando permitimos que la mentira tenga más alcance que la verdad? ¿Qué responsabilidad tienen quienes acumulan miles de seguidores, pero carecen de compromiso ético? ¿Dónde queda el rol del Estado y sus instituciones llamadas a la regulación de estos espacios digitales?

El fenómeno de los “influencers” representa un punto crítico en este escrito. Muchos de estos actores se presentan como “comunicadores” sin ningún tipo de formación ni control, y usan su alcance masivo no para informar o concienciar, sino para generar ingresos a través de la polémica y la desinformación. El negocio de la atención ha desplazado la profundidad del mensaje. Lo que importa no es qué se dice, sino cuántas personas lo consumen. El pedir constantemente dar un "me gusta" se ha vuelto un lema.

Frente a esta realidad, no se puede permanecer indiferente. Como sociedad, como país, como pueblos, necesitamos promover una cultura de uso crítico de las redes sociales. La alfabetización digital no debe ser una opción, sino una prioridad. La ciudadanía merece ser informada con respeto, verdad y empatía.

El desafío no es solo tecnológico, sino profundamente humano. En una era donde todos podemos ser emisores de información, debemos preguntarnos si nuestras acciones en el mundo digital están ayudando a construir una sociedad más informada, solidaria y justa, o si, por el contrario, estamos alimentando la desinformación, el odio y el descrédito.

La verdad, la ética y el bienestar colectivo no pueden ser víctimas de la inmediatez digital. El futuro que queremos construir dependerá, en gran medida, de cómo decidamos usar las herramientas que hoy tenemos en nuestras manos. A nuestro alcance y bajo o ningún costo económico.

Da gusto ver y oír muchos comunicadores de las redes sociales, valiosos, capaces de informar con claridad, compromiso y perspectiva crítica, en contraste con otro grupo de carajos, por cierto, muy abundantes que priorizan el escándalo, la desinformación, el protagonismo, debilitando con sus acciones la calidad del debate público y confundiendo a gran parte de las audiencias. Los hechos narrados son la principal evidencia.