Por Octavio Santos

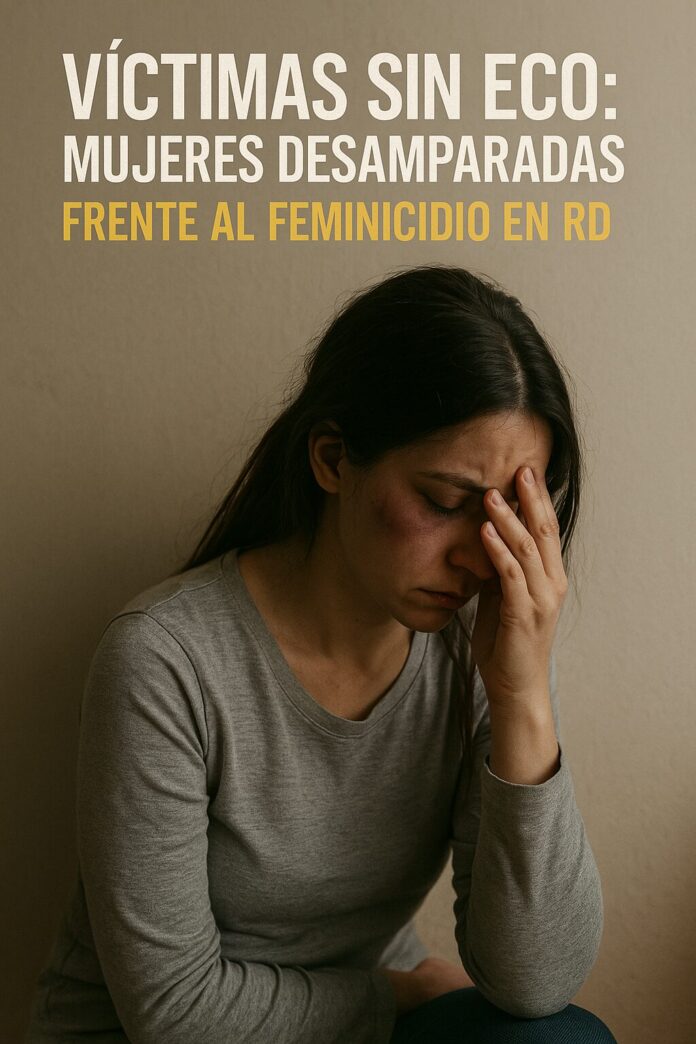

A pesar de los discursos oficiales, los programas de prevención y las iniciativas institucionales, los feminicidios siguen siendo una constante en la República Dominicana. Pero más allá de las estadísticas, hay un patrón que revela una realidad más cruda: muchas de estas mujeres no fueron escuchadas, protegidas ni acompañadas por el Estado. La mayoría murió sin haber denunciado, y entre las que sí lo hicieron, varias fueron ignoradas por las autoridades encargadas de actuar.

Según reveló el Ministerio de Interior y Policía, en lo que va de 2025, se han registrado 48 feminicidios en el país, de los cuales más del 80 % no habían reportado episodios de violencia. Esta cifra, lejos de ser una justificación, expone un fallo profundo: un sistema que sigue siendo inaccesible o ineficaz para prevenir estas muertes. Las mujeres no están denunciando porque no confían, porque sienten miedo, porque han sido testigos de la impunidad o, como en muchos casos, porque ya lo hicieron… y no pasó nada.

Ocho feminicidios cometidos por agentes del orden

Entre los feminicidios contabilizados, ocho fueron perpetrados por agentes de las fuerzas de seguridad del Estado: cuatro miembros de la Policía Nacional y cuatro de las Fuerzas Armadas. La ministra Faride Raful informó que esta situación ha motivado la creación de un Centro Integral de Salud Mental para miembros de los cuerpos armados, como parte de una estrategia de prevención.

Sin embargo, el hecho de que los perpetradores sean hombres entrenados por el Estado, con acceso a armas y formación táctica, también deja al descubierto otro vacío: el control interno y los mecanismos para prevenir que quienes deben garantizar seguridad se conviertan en verdugos.

“He puesto más de siete querellas”

El caso de una mujer residente en el sector Gurabo, en Santiago, contradice frontalmente el argumento de que las víctimas no denuncian. Ella ha presentado más de siete querellas contra su expareja, pero asegura que las autoridades no han actuado de manera efectiva.

“Una vez lo apresaron, pero lo soltaron porque una sola vez no fui al médico forense”, contó entre lágrimas en una entrevista con el periodista José Gutiérrez. La mujer mostró heridas visibles, producto del último ataque con arma blanca que sufrió. “La Fiscalía tiene pruebas de todo eso”, aseguró.

Su vivienda ha sido destruida por el agresor. Ella lo ha denunciado múltiples veces, ha buscado órdenes de alejamiento, ha acudido al destacamento policial del sector… y no ha pasado nada. “¿Van a esperar que me maten?”, se pregunta con desesperación.

“Me dijo que me la iba a hacer pagar”

Yoselín Cristina Sánchez es otro nombre que suma a esta lista de mujeres que acudieron al sistema y no encontraron protección. En enero de 2024, fue quemada viva por su expareja, Alexander De Óleo Tejada, mientras dormía en su vivienda en Gualey, Distrito Nacional.

Ella había sacado a su agresor de la casa dos días antes del intento de asesinato. Denunció, pidió ayuda, pero según cuenta, las autoridades le dijeron que “si él la llamaba, que hablara con él para poder atraparlo”.

Sobrevivió gracias a los vecinos que rompieron la puerta para sacarla de las llamas. Sufrió quemaduras de primer y segundo grado, y un año y medio después seguía esperando justicia. El imputado fue arrestado por presión pública, luego de que el caso se viralizara en redes sociales. En sus declaraciones más recientes, Yoselín afirmó que él seguía amenazándola por teléfono.

Sin seguimiento, sin protección, sin justicia

La ministra Raful habló de una “estrategia nacional de prevención” y una serie de medidas para fortalecer la respuesta del Estado frente a la violencia de género, reconociendo que lo actual no basta. Pero los testimonios que siguen saliendo a la luz muestran que la protección a las víctimas no solo es tardía, sino también fragmentada y a menudo inútil.

Algunas denuncian, pero no reciben seguimiento. Otras son obligadas a mediar con sus agresores. Muchas viven bajo amenaza constante sin acceso a refugios ni atención psicológica. Y otras, simplemente no confían en las autoridades, porque han visto cómo otras mujeres han terminado muertas tras haber pedido ayuda.

De los 48 feminicidios registrados este año, 36 han sido cometidos por parejas o exparejas (íntimos), y 12 han sido clasificados como no íntimos. Cada caso lleva una historia particular de omisión, negligencia o indiferencia institucional.

“Cuando matan a una mujer, nos matan a todas”

Con esa frase, la ministra Raful intentó resumir la gravedad de la crisis. A pesar de los esfuerzos, admitió, el problema no solo persiste, sino que muta, crece y se expande. “Tenemos que seguir esforzándonos más para educar, prevenir y tratar de que este mal no siga evolucionando”, dijo.

Pero las mujeres que ya han muerto no fueron protegidas. Las que aún sobreviven, como la denunciante de Gurabo o Yoselín, lo hacen con miedo, frustración y una sensación de desamparo total. Muchas veces, las que denuncian sienten que el Estado responde solo cuando hay un cadáver.

Y mientras tanto, los agresores siguen caminando libres. Algunos uniformados. Otros con respaldo familiar. Muchos con el beneficio de la duda o la indiferencia de las instituciones.

¿Qué hay detrás del silencio?

Que el 80 % de las víctimas no haya denunciado no puede leerse simplemente como una omisión de su parte. Detrás de ese silencio hay miedo, desconfianza y un sistema que ha fallado tantas veces que muchas ya no lo consideran una opción viable.

La impunidad, la revictimización y la burocracia alejan a las mujeres de los mecanismos de protección. Para muchas, denunciar es exponerse más. Es poner en riesgo a sus hijos. Es activar una maquinaria que pocas veces les garantiza seguridad.

Y cuando deciden hacerlo, como en los casos relatados, descubren que las órdenes de alejamiento no siempre se ejecutan, que las querellas pueden quedar archivadas por tecnicismos, y que el Estado —en sus múltiples rostros— suele llegar tarde.

¿Una política reactiva?

El anuncio de nuevas estrategias, centros y herramientas suele producirse luego de una tragedia. Es una política reactiva, más que preventiva. Las estadísticas se dan a conocer tras hechos que conmocionan a la opinión pública. Las medidas se anuncian mientras las víctimas continúan pidiendo auxilio.

El patrón es claro: solo se activa la maquinaria institucional cuando el daño ya está hecho. Y eso, para muchas mujeres, significa no tener segundas oportunidades.